ベートーベン と 「現代のベートーベン」佐村河内守氏

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン - Wikipedia

>聴覚障害について

完全攻略!ベートーベン : ベートーベンの苦悩

>ベートーベンと難聴

>ベートーベンはどうやって難聴を克服したのか

>音を「聴く」から「感じ取る」へ

>ベートーベンは、特製のピアノを発注し難聴の克服に

>乗り出しています。ピアノは、張り詰めた弦をハンマーで叩いて

>音を出す弦楽器の一種なので、弦を叩いた振動が伝わってくる

>ようにすれば難聴のベートーベンでも音の強弱を把握することが

>できます。一説によれば口にくわえたタクトをピアノに接触させて、

>歯を通して振動を感じたとも言われています。

>ベートーベンは今で言う骨伝導を利用して音を感じていたのです。

>ベートーベンは、感じ取った音と耳が聴こえていた時期の

>音の記憶と音楽知識で作曲を続けたのです。作曲以外のときは、

>筆談と聴診器のような補聴器の原型で会話を行っていたようです。

補聴器:慶友銀座クリニック

>歴史上一番性能の良い補聴器は、多分ベートーベンが使った

>補聴器ではないでしょうか。ベートーベンは耳が不自由だった

>にもかかわらず、素晴らしい曲をつくりつづけました。

>彼の補聴器は、ラッパ型でピアノの上に置くようなとてつもなく

>大きな物だったそうです。当然電気もない時代の補聴器ですが、

>筒の中に音をいれて音を大きくするという単純な構造ですが、

(中略)

>ベートーベンの補聴器は、筒を大きく長くしたもので、

>電気的な音よりも自然の法則で大きくしたのですから当然

>たいへんすばらしい音質で、これ以上の音質の補聴器は

>まだ現代にはありません。はじめは、「こんな大きな補聴器は」

>と思い、苦笑したこともありましたが、理論的にもすばらしい音が

>でるのであれば、耳が不自由であっても、あきらめることなく、

>すばらしい曲を書き上げることができるのだと納得した次第です。

補聴器愛用会 : 補聴器の歴史

>ラッパ型補聴器

>1808

>ラッパ型補聴器で良く知られているのは作曲家ベートーベンが

>使用した物です。上段、左側からラッパのような形をした三つは

>大作曲家が実際に用いたものです。20歳代後半に聴力の

>異常を感じ、晩年には殆ど聞えない状態となっていましたが、

>創作意欲は衰えず、多くの名曲は聞こえが不自由になってから

>作曲されています。

>本人は補聴器はそんなに役立つものとは考えていなかった

>ようですが、外出時には写真の上、一番左にある小さなものを

>ポケットに入れ持ち歩いていたとのことです。

>左から三番目のものはメトロノームの発明者で知られる

>ヨハン・メルツェルがベートーベンの為に作ったものです。

>ベートーベンはメルツェルの為にメトロノームのチクタクという音を

>真似たカノンを作曲し、感謝の念を表しています。

価格.com - 『スピーカーの音量と難聴について』

スピーカーのクチコミ掲示板

>梅こぶ茶の友さん

>また余談ですが、以前ベートーヴェンハウスに行った際に

>改造ピアノを見ました。これは、ピアノの鍵盤からダイレクトに

>振動板が出ていて、口でそれをくわえて骨導で聴いていたと

>考えられる品物でした。ベートーヴェンの執念というか、

>その姿を思い浮かべるだけで胸が熱くなりました。

「現代のベートーベン」佐村河内守氏

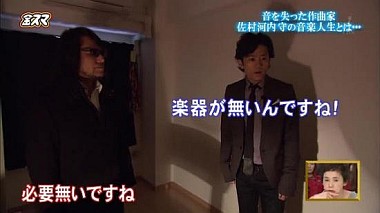

稲垣メンバー「楽器が無いんですね!」

佐村河内「必要無いですね」キリッ

(画像:pic.twitter.com/pmKldlMnlt) |

|